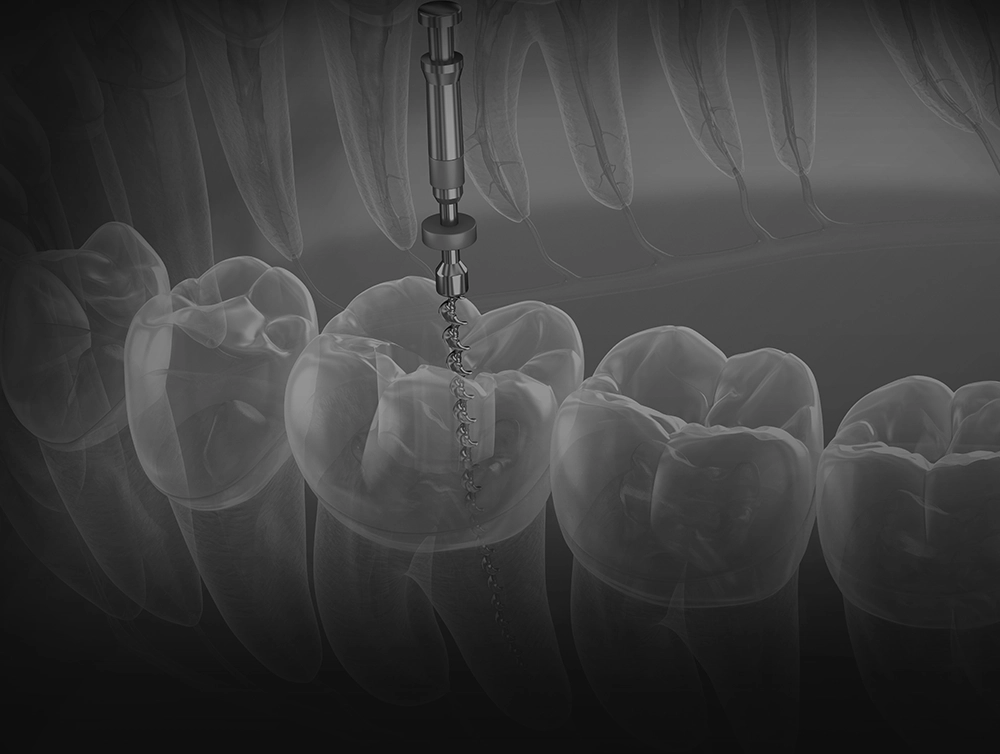

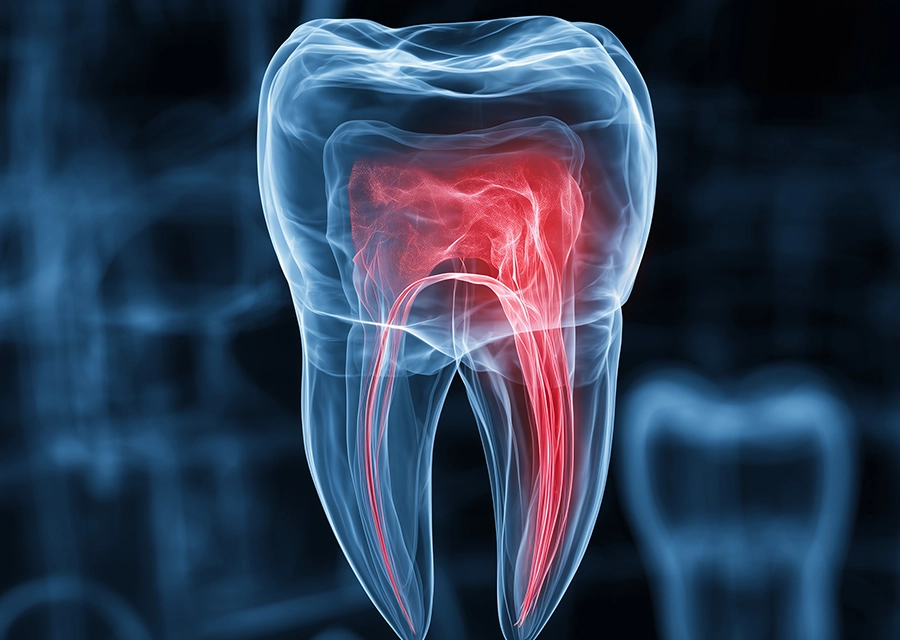

精密な診査・診断

初回のご来院では、まずお口の状態を丁寧に確認します。 同じような症状でも、原因が歯の中(神経)にあるのか、 それとも歯ぐきなど周りの組織にあるのかによって、治療の方法が異なります。 正しい診断を行うためには、症状の根本的な原因をしっかり見極めることが大切です。 そのため当院では、さまざまな検査を組み合わせて、 お口の状態を詳しく調べるようにしています。

- 触診法

- 打診法

- 歯の動揺度と歯周ポケット検査

- 温度診

- 歯髄電気診

- 透照診

- エックス線検査

- 麻酔診

- 切削診

- 咬合力検査(咬合診査)

- 嗅診